Chi è questo cavaliere che ci fa ridere e stupire? Perché compare sulla scena? E chi è veramente folle? Il suo ideale è una menzogna, se pur sublime, o è una visione più autentica del mondo? Sono domande destinate a crescere, a moltiplicarsi lungo tutte le arterie della sensibilità e della coscienza di ogni singolo lettore. Percorrere un romanzo come questo significa ridare vita a una folla di domande che ci precede e che prosegue. Significa entrare in un teatro sorprendente. Lettori e ascoltatori di ogni genere, così come i più importanti intellettuali e i maggiori scrittori sono stati affascinanti dal libro misterioso di Cervantes. Ogni volta che si apre la storia di don Chisciotte si entra a far parte di una scena vasta e di un brusìo infinito di letture e di dialoghi. Ci si deve entrare con la propria voce, e con la unicissima vita che ad ognuno è data.

Dal petto del galeotto ed ex-soldato combattente a Lepanto, nasce un’opera di grande divertimento e di straordinaria complessità, con parti di metanarrazione, di costruzione a scatola e di rimandi e incastri da far impallidire i più boriosi tra i cosiddetti sperimentatori. Nonché ricca di passaggi dalla finzione del romanzo alla realtà della vita dell’autore. La composizione del romanzo è un prodigio in una esistenza che pareva destinata ad esser quella di un mediocre letterato e risente di motivi “esterni” che costringono l’autore a invenzioni sorprendenti, come ad esempio il riavviare la storia – nel secondo volume – con una specie di dialogo feroce e ironico con l’autore del plagio che ne fu compiuto poco dopo la comparsa. Il tutto “servito” al lettore con grande gusto per chi vuole spassarsela leggendo e per chi si trova a proprio agio tra colpi di scena, apparizioni strambe, e alternanze tra il grottesco, la suspence e la dolce malinconia.

Un uomo che ha conosciuto una vita di debiti e di espedienti, che a più riprese ha perso ogni dignità e pur ha aver combattuto per un grande ideale – fino a rimetterci una mano – dà vita a una storia immortale. Com’è possibile? Cosa si agglomera in questa invenzione, al di là delle intenzioni dell’autore medesimo?

La risposta a tutto questo montare di domande non è in una teoria o in un discorso “su” don Chisciotte. Nessuna interpretazione de-finisce un romanzo di valore e i suoi protagonisti, figuriamoci un capolavoro come questo. Il fatto è che la risposta a tutte quelle domande è lui, sono loro, della Mancia e Sancio. La loro comparsa sulla scena della mente e del cuore del galeotto Cervantes e sulla grande scena della cultura europea e dei secoli non è riducibile a un discorso. Loro sono comparsi, e qui restano. Così come la vita di un uomo, anche la presenza di un personaggio e della sua storia non è riducibile a pretesto per un discorso su diversi argomenti. È piuttosto un evento che catalizza domande e sollecita prese di posizione e assunzioni di responsabilità. Don Chisciotte c’è. È vivo nel campo apparentemente astratto dell’invenzione letteraria perché esiste nel campo concreto e drammatico della esistenza di Cervantes e di quel che egli – volendo o anche non volendo – in essa ospitò.

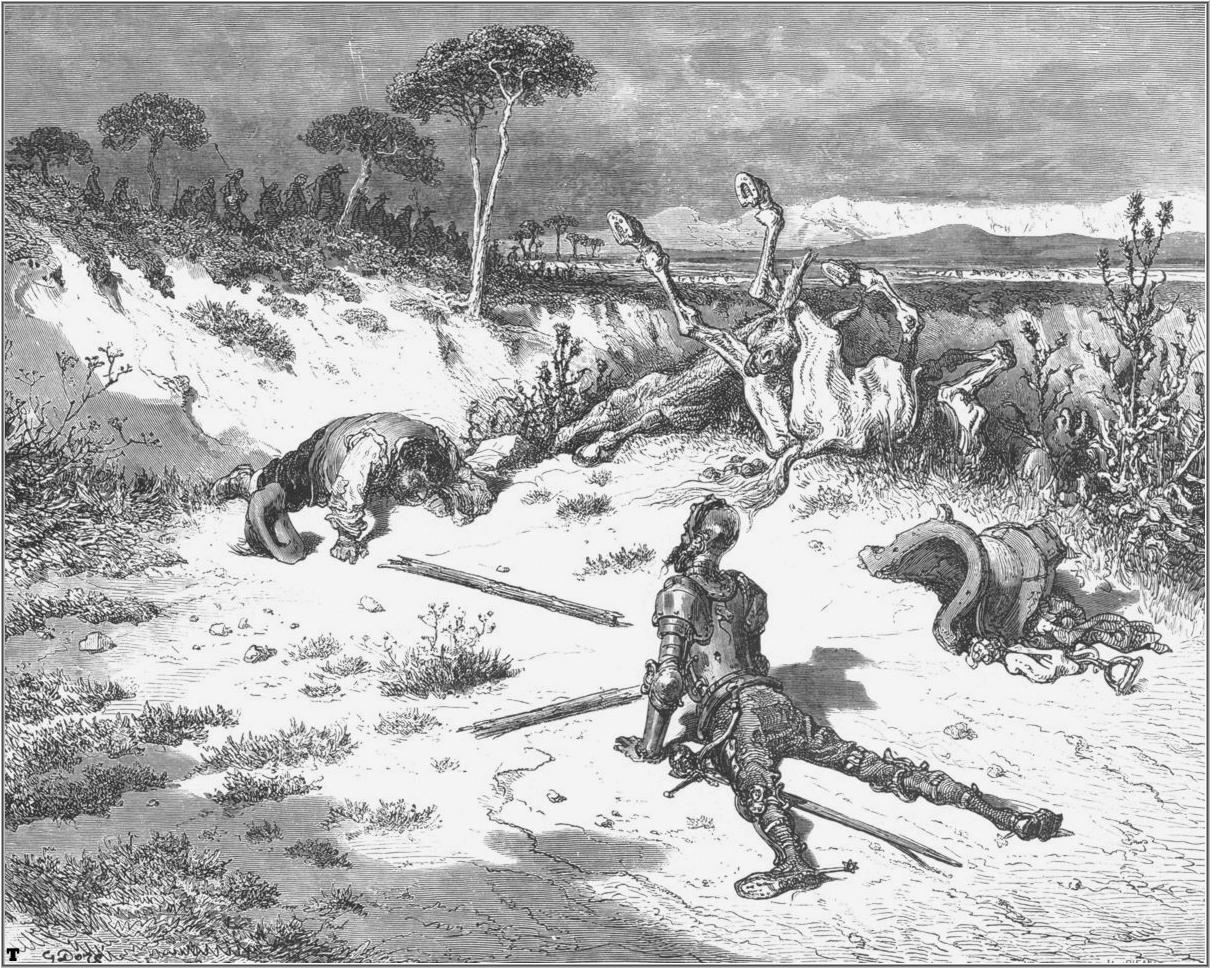

Il personaggio che entra nella tradizione del racconto picaresco spagnolo, portandosi in dote la ricchezza di mille precedenti di favole e di poemi italiani e di racconti europei ed arabi, è un uomo sorprendente. È un tizio che spinto da una tradizione che pare smarrita e accusata dai suoi contemporanei, (quella dei poemi cavallereschi) si mette a vedere il mondo in una maniera da tutti giudicata squinternata. Coloro che lo incontrano restano colpiti da lui. Lo strano aspetto non svela subito la sua “follia”, però mette in guardia: si è di fronte a qualcuno di strano diverso. Questo tizio a cui può colare ricotta dall’elmo sugli occhi, discorre amabilmente e con saggezza di molte cose. Specialmente delle nobili imprese dei cavalieri, gente che sa cosa è un amore assoluto, l’avventura, il disinteresse e il combattimento. Però introduce azioni “strane”, attacca mulini, marionette, scambia contadinotte per principesse, tuguri e osterie per castelli. Tutto questo, ripete spesso, è opera di un incantatore che domina il suo mondo. Ha un solo fedele, si rende ridicolo agli occhi dei più. Ama Dulcinea del Toboso d’un amore che – dice il suo fido – è come quello che si riserva a Gesù. Le traveggole conferiscono al suo andare una dignità ovunque perduta. Non riesce a concepire la vita se non come avventura, svela la statura umana e le aspirazioni reali di chi incontra, e al suo passaggio suscita o convoca una corona di racconti straordinari, di festa della vita.

Come ha scritto un grande poeta del Novecento H.W.Auden, don Chisciotte è il cavaliere cristiano. Una lettura libera da suffumigi intellettualistici o da complessi culturali, riconosce in questa figura simpatica, apparentemente perdente, scombinata e irriducibile, il ritratto dell’animo cristiano errante sotto le volte di un’epoca che si avvia a non esser più nutrita dal cristianesimo e dai suoi ideali. Dice qualcosa di vero Milan Kundera quando afferma che essendosi Dio ritirato dall’universo, quando Chisciotte esce di casa non riconosce più il mondo.

Vedendo nel cavaliere della Mancia il ritratto di un animo cristiano o, come qualcuno ha fatto, addirittura una figura di Cristo stesso, non si realizza una chiusura nei confronti di tutto quanto di “altro” c’è nella ricca tramatura dell’opera.

Il contrasto tra follia e realtà è la struttura fondamentale del romanzo, ed è una struttura capiente. Vi si possono innestare molte storie, come accade nell’opera, e molte interpretazioni. Ma riconoscere i tratti cristiani di questo capolavoro (basta leggerlo) significa individuare l’elemento che lo rende così vivo e operante. In altre parole occorre comprendere di che natura siano la follia e il senso di realtà che paiono qui fronteggiarsi.

Le tinte di una crisi epocale sono ben ravvisabili. In don Chisciotte brucia la coscienza della fine di una civiltà, e come ha scritto la curatrice di questo volume nella postfazione, la nostalgia è un tratto dominante del fantastico cavaliere della Triste figura. È una nostalgia che si attiva. In altri casi, nelle accademie, nei luoghi clericali, quella nostalgia diventava (e ancora diventa) difesa di forme passate, indugi in vagheggiamenti sfumati, e dunque artrosi, difesa retriva del bel tempo che fu. Con il suo atteggiamento folle Chisciotte, invece, conquista il futuro. Il cavaliere strano di Cervantes esce di casa, sfida gli incantatori e il ludibrio, si fa errante per amore e, apparentemente sconfitto, ottiene di esser lui la figura del suo tempo che ottiene più futuro. Come Dante si colloca al culmine di una grande cultura cristiana, e all’inizio della sua crisi, così Chisciotte appare al culmine della forza della cattolicissima Spagna e nelle ombre della sua crisi. E ci consegna, da una pianta le cui radici cristiane sono in crisi, uno strano fiore. In Chisciotte c’è vita, c’è futuro per la fede. Perché? Com’è possibile? Stiamo parlando di un perdente. Che cosa è paradossalmente vittorioso in lui?

Lo ha riconosciuto anche J.L. Borges: in quest’opera finiamo per parteggiare per la visione di Chisciotte. Nel poeta della Commedia e nel cavaliere del romanzo la conoscenza della realtà avviene attraverso una dinamica che ai più non è data, e che oggi appare fraintesa o abbandonata: essi hanno visioni, vedono il mondo in un giudizio e in una lotta che ai più ormai sfugge come invisibile o come un folle sogno. La grandezza dell’opera, il suo futuro, sta nel fatto che essa persuade della visione. Persuade anche noi, estremi tra i moderni o comunque lontani dal medioevo dantesco e dal Seicento spagnolo. Siamo persuasi della verità profonda di quelle visioni, ben sapendo che Ulisse probabilmente non brucia in un cespuglio e che i mulini a vento non sono giganti. Al modo con cui non dubitiamo mai di Dante e lo seguiamo nel suo percorso nell’invisibile reso agli occhi dalla sua forte poesia, così seguiamo il Cavaliere della Mancia nella sua avventura visionaria, e stiamo nettamente dalla sua parte.

Ancora Auden scrive che don Chisciotte è colui che vuole assomigliare a ciò che ammira, e che se in termini psicologici tutto ciò si può chiamare follia, in termini religiosi si chiama conversione. È questo il motivo, la natura della visione. Quello che per tutti è follia è un’opera di somiglianza, di immedesimazione nell’ideale. Ma si tratta di una cosa impossibile? di una aspirazione votata al fallimento, infruttuosa? Sancio, l’amico e scudiero, animo semplice e fedele, colui che per primo e più da vicino è testimone delle follie di Chisciotte, dice a un certo punto di esser diventato più saggio nel conversare con il suo cavaliere. Così l’amicizia dei due – vero e proprio romanzo nel romanzo – la divertentissima sfilata di avventure comuni, di botte da orbi, di meraviglie, di disagi, si rivela al fondo un legame che introduce alla sapienza. Sarà Sancio, alla fine, a chiamare ancora il suo amico al viaggio.

Sul finale del romanzo e sulle motivazioni che spinsero Cervantes a scriverlo si sono avute e si avranno tante diverse interpretazioni, com’è naturale. Addirittura c’è chi parla di una sorta di omaggio che egli avrebbe dovuto rendere, pena la censura, al buon senso e alle Istituzioni del tempo. Qui non è il caso di soffermarcisi. Di quelle pagine ci resta il grido di Chisciotte, e ancora un supremo, tutto idalgo sorriso.