I. La nostalgia del movimento

La Commedia è il poema del movimento. Mi rendo conto che tale definizione semplicissima non è originale e, soprattutto, va verificata a molteplici livelli di lettura. C’è un livello, in particolare, che mi riguarda. Lo espongo subito, sospettando che non sia una questione che tocca solo me. Ho pochissima memoria. O meglio non ho una memoria gestibile. I materiali che vorrei consegnarle in realtà si disperdono, sembrano inghiottiti da una oscurità che li restituisce come e quando vuole. Soprattutto non quando vorrei io.

Da ciò proviene che dinanzi a un poema così ricco e vario come la Commedia la mia memoria diviene uno strano animale, qualcosa di pazzesco. Per lunghi tratti mi pare inerte, quasi tramortita. In altri momenti romba come un mare in tempesta.

Ne deriva dunque l’impossibilità di qualsiasi tipo di riscontro e di ordine sistematico. Devo lavorare sempre con un archivio bizzarro.

Non so se è una sfortuna, so che è così.

Dunque la Commedia è innanzitutto una cosa che in me si muove e si mette in moto, non una serie ordinabile di incontri, rime e trovate poetiche.

Tutto ciò, è vero, potrei affermarlo anche di un breve elenco di altre grandi opere.

Ma la Commedia lo è in modo speciale.

Perché tale movimento, appunto, è una sua struttura profonda oltre che un riverbero in me e in altri lettori.

Lo ha detto bene, tra gli altri, Domenico De Robertis: in Dante “conoscere e poetare sono un unico movimento.”

Ma ripeterlo non è inutile, poiché forse oggi come mai prima ci si accorge che quel che ci rende così lontano e pur vicino Dante è esattamente questo: nella nostra epoca in cui ogni movimento sembra facile e afferrabile (i moti della psiche così come i viaggi virtuali sulla rete informatica) ciò che ci differenzia di più da Dante è, appunto, la mancanza di un senso primario e naturale della vita come movimento, come qualcosa che è messo in moto.

Nella ormai vastissima distanza che ci separa, a livello del comune sentire, dalla cultura della civiltà medievale – a cui Dante diede voce con i superamenti propri della poesia – si percepiscono in modo forse più essenziale le caratteristiche fondamentali di quella cultura che è stata a lungo accusata e tenuta in distante antipatia a motivo delle sue rigidezze – reali o più spesso presunte –, delle sue immobilità e dei suoi modi di intendere la conoscenza. Su tutto questo, le pagine di Giorgio Falco, di Romano Guardini o quelle di Rosario Assunto sulla “civiltà medioevale considerata come civiltà estetica” possono ancora dare lumi.

Sta di fatto che la poesia contemporanea non riesce a staccarsi da Dante. Il poeta Seamus Heaney, recente Nobel, mette traduzioni da Dante nei suoi libri di poesia. E in una di queste traduzioni si immedesima così tanto con il viator della Commedia da “sostituirsi” a lui. Non solo, ma un suo poemetto del 1984, “Station Island” è tessuto sul modello del viaggio dantesco e costituisce, per così dire, l’elemento di vera “novità” rispetto alla ricca e coeva poesia anglofona di altri ottimi poeti, come Ted Hugs ad esempio. E non è un caso che l’Harold Bloom che recentemente prova a ridefinire il canone della letteratura occidentale intorno a Shakespeare piuttosto che a Dante, accusi Heaney di non cercare una visione che lo stacchi da terra. Come la visione dantesca non è una fuga gnostica dal mondo, così la miglior poesia contemporanea avverte la stessa vitale necessità.

La nostalgia del movimento: credo che possa chiamarsi all’incirca così quel sentimento di stupore misto a malinconia (e a un po’ d’ira) che assale il lettore odierno della Commedia, qualunque sia il suo grado di penetrazione e di appropriazione della stratificata ed esuberante materia del canto dantesco.

Perché questa nostalgia stupita?

Thomas Stearn Eliot, nello scritto dedicato a Dante in “Il bosco sacro” diffidava nientemeno che Valery dal ritenere che scopo della poesia sia quello di “produrre in noi un certo stato”. La nostalgia stupita di cui parlo non è uno “stato” a cui la poesia di Dante ci consegna.

È semmai la composizione chimica di un carburante, di quel carburante che Dante comunica in un’opera attraverso cui, secondo altri avvertimenti dello stesso Eliot, egli non mira a suscitare emozioni ma a esprimere qualcosa.

La Divina Commedia esprime un carburante.

Qualcosa del genere aveva forse in mente Eliot quando dice che Dante ha trattato la propria filosofia nei termini di “cosa percepita”, e che nella Commedia noi “non studiamo filosofia ma la vediamo”.

Tra le tante acute osservazioni di lettura dantesca di Romano Guardini, troviamo l’affermazione che “la realtà che si manifesta (a Dante) nella visione gli deve fornire l’energia visiva per poterla guardare”. L’energia dello sguardo dantesco, dunque, proviene dal presentarsi a lui del reale in quella esperienza di visione. È la realtà stessa che, percepita in quella straordinaria esperienza, comunica l’energia al suo visitatore per essere guardata, sostenuta negli occhi e attraversata.

Vediamo un gran movimento, appunto.

Qui di seguito il mio lettore troverà annotazioni rapide, a volte quasi sincopate. In tale brevità v’è il segno della mia approssimazione dottrinaria. Ancor più v’è traccia di quella specie di tarantola che mi ha morso rileggendo il poema: non riuscivo a star fermo che poche decine di minuti, spesso anche meno. Mi dovevo alzare, riaccendere da fumare, aprire la finestra, prendere un appunto, fare una telefonata, camminare.

II. La coincidenza tra memoria e profezia

È evidente a tutti che la Commedia narra di un movimento di viaggio e di cambiamento, un transumanare. Meno evidente, ma non meno attraente e importante, è il fatto che un movimento (quello della storia dell’umanità, dei cieli e dell’essere) costituisca la struttura per così dire scenografica della Commedia, l’impalcatura della sua scena, che è il più vasto scenario mai pensato per opera letteraria. Ogni movimento dei protagonisti avviene sempre su uno sfondo anch’esso in perpetuo moto. Anche quando non si vede nulla dello sfondo, come in alcuni luoghi dell’Inferno, il lettore sa che è dentro una situazione in moto.

Dante quindi vede se stesso in moto dentro a questo movimento straordinario del tutto. Il suo singolare ed esemplare cammino avviene dentro al movimento del tutto.

A noi moderni manca quasi sempre questa percezione della propria esperienza colta in rapporto al moto della storia e dell’universo intero. Molto spesso anche la poesia contemporanea non considera l’uomo dentro questo orizzonte, in questo nesso con la totalità dei fattori e con il destino.

A questo proposito R. Assunto cita la pertinenza di un’osservazione di Wolfang Seiferth: per Dante, i principi formali del cosmo sono gli stessi di ogni produzione artistica.

Non bisogna poi dimenticare che la stessa stesura del poema avvenne in massima parte dentro il movimento specialissimo dell’esilio, che sappiamo essere una sorta di movimento drammaticamente più esposto alla inquietudine circa il senso del proprio destino. E si ricordi che la Vita Nova non fu conclusa, ma si interruppe. Il motivo dell’opera, dunque, è un movimento che può anche chiedere strappi, spostando lo scopo dell’opera poetica dalla creazione di se stessa (la propria conclusione) alla percorrenza di un viaggio, alla risposta alle urgenze di un cammino.

L’oggetto a cui tanto affaticar fu volto è, com’è noto, esso stesso un “motore”. Il primario motore dell’essere.

Un movimento è quel che rende i personaggi che compaiono nelle tre cantiche così vivi ed efficaci, cioè il moto della memoria e della propria trasformazione.

Il valore stesso delle figure principali che accompagnano il poeta è in relazione al movimento e al livello a cui conducono.

L’amore è qualcosa che muove i passi e la poesia stessa di Dante; è, letteralmente, un motivo (Purg. XVII) la cui natura non è, infine, separabile tra piano psicologico personale e piano ontologico.

Molti buoni lettori della Commedia hanno investigato a quali moti ci chiama il poeta attraverso le figure della allegoria, della metafora e del simbolo. I migliori hanno veduto nella poesia della Commedia la conferma e anche il superamento, la rimessa in moto si potrebbe dire, delle stesse definizioni di allegoria, metafora e simbolo.

C’è chi ha parlato a proposito della Commedia di una “ontologia delle metamorfosi”.

La formula può sembrare oscura, ma a ben vedere fissa il livello a cui, in un certo senso, Dante regola davvero e fino in fondo i suoi conti con la grande poesia stilnovistica e classica che lo ha preceduto.

Ha dimostrato infatti di aver le carte in regola dal punto di vista della tecnica poetica per competere con Omero, Virgilio, Lucano, Ovidio e con Cavalcanti: ma il motivo per cui egli prende decisamente un’altra strada rispetto a loro, e li lascia, è che a lui è dato di compiere l’autentico movimento nell’essere, e di compierlo di persona. (Purg. XXIV 58-61)

Ezio Raimondi in uno dei suoi efficaci e documentatissimi saggi di lettura dantesca, inizia con le citazioni di poeti più o meno contemporanei (Pascoli, Mandel’stam, Montale, Reverdy e altri) attenti a rilevare la forza dinamica delle metafore, il loro potere di collegare le cose, fino al punto in cui tutti gli elementi appaiono in un unico volume “conflati”, ma restando ognuna “in puritate speciei propriae”. Su tutto questo ha scritto pagine dotte anche il mio compagno di studi Francesco Giardinazzo in un bel volume di scritti danteschi.

Raimondi cita Tommaso e la sua idea di unitio prossima ma diversa da unio, per una maggiore accentuazione del primo termine sul processo, sul farsi della unità.

Adelia Noferi, in un interessante saggio su Dante e il Novecento, segnala la differenza che anche nella concezione di cosa sia la memoria esiste tra Dante e Petrarca. Se per il secondo la memoria è ciò che permette, sotto l’imperio di Amore, di fermare il contingente “in lettere d’oro”, per Dante già dalla Vita nova la mente-memoria è “il primo motore dell’immaginazione” e nel Paradiso “fantasia” e “memoria” risultano sinonimi, elementi dello stesso movimento che rende intelleggibile l’esperienza del viaggio, chiarendolo come “unio”.

La Divina Commedia si presenta come un formidabile movimento della fantasia nella memoria. È infatti l’esperienza reale e storica dell’uomo Dante a fornire la materia che rende possibile il viaggio poetico.

Eppure quella materia che viene dall’esperienza storica, psicologica e personalissima del poeta si rivela, per così dire, eccedente i limiti della sua personalità.

È questo il motivo per cui nella Divina Commedia memoria personale e profezia coincidono. Intendendo per profezia non le previsioni sul futuro ma il dire dinanzi a qualcosa il cui senso eccede e viene chiamato a mostrarsi.

La memoria è un movimento nella storia, non è una fuga orfica o una costruzione simbolica. Eliot avvertiva che il motivo per cui Dante scrive la Commedia sta nella sua convinzione di aver fatto esperienze importanti.

Ancora Eliot mette tra i motivi della sua personale preferenza per Dante rispetto a Shakespeare il fatto che mentre quest’ultimo è grande nell’analizzare il sentimento principale dei suoi personaggi, Dante lo è nel metterlo in relazione con quello degli altri.

In tal senso Dante, oltre ad essere il punto critico per la poesia a lui anteriore, lo è con la stessa intensità di quella posteriore, massime quella contemporanea, che proprio della relazione ha fatto la sua figura più discussa e cercata.

Se questo si chiami “canone” o cos’altro, lo lasciamo definire a chi è interessato a questo genere di definizioni.

III. Imminenza, insediamento

Come ha notato acutamente Mario Luzi, la forza della poesia dantesca sta nel nascere da una immedesimazione. È da un lato l’immedesimazione del viaggiatore coi personaggi e con le situazioni che incontra. Ma è anzitutto l’immedesimazione della poesia con la vicenda individuale del poeta, il non frapporre alcuna distanza estetica tra il poeta e la sua materia.

Tale immedesimazione sembra una possibilità preclusa ai poeti di oggi. C’è stata, per così dire, troppa autocoscienza del fare poetico, la poesia di oggi ha ricavato così tante nozioni e impressioni dall’autosservazione che esse ormai stanno lì, come una lastra opaca sempre in mezzo tra sé e la vita che la chiama. Lo diceva Montale parlando della prosa contemporanea, se non sbaglio. Proprio lui.

In Dante, invece, anche quando vediamo l’auctor distanziarsi dal viator per motivi retorici o narrativi o anche teologici, non c’è mai distanza tra il canto e la sua occasione, tra l’avvenimento della poesia e l’avvenimento a cui essa partecipa.

Luzi nota che in Dante non c’è tempo della poesia distinto dal tempo dell’azione.

Rimbaud ha probabilmente smesso di scrivere poiché per lui la poesia non poteva più essere così.

Tutto, per l’autore e per il personaggio, si gioca nel presente, poiché il presente per Dante risponde direttamente all’eterno. Luzi chiama tutto ciò, con efficace espressione, “imminenza dantesca”. Tutto quel che nel poema avviene sta avvenendo. La Commedia non è il resoconto di un viaggio, è quel viaggio.

Tutto ciò, nota ancora Luzi, si radica nella concezione che Dante aveva a riguardo dell’incarnazione. Egli aveva una nozione “insediata” del soprannaturale.

La figura centrale del viaggio dantesco è il “passaggio”. Si tratta di un termine che nell’uomo di fede evoca i fatti e i misteri legati alla nascita, al battesimo, alla morte e alla resurrezione, nonché alla storia della rivelazione.

Il buon vecchio, e probabilmente insuperato Charles S. Singleton, un ateo che finì suicida, ma che seppe come pochi altri leggere la Commedia dall’interno della visione cristiana che la generò, dice che lo schema centrale dell’opera, come si può desumere dalla lettera a Cangrande, è la conversione.

Ma se quella figura centrale avesse solo il valore di persuadere a certe verità della fede la Commedia sarebbe un ottimo catechismo medievale non un’opera di poesia da mozzare il fiato.

Il passaggio, dunque, si propone anche a noi lettori moderni (e nemmeno più moderni) come la figura, la forma e dunque la vita di un’opera grandiosa di poesia, la migliore che ci è giunta.

In definitiva, entrare nella Divina Commedia significa accettare di entrare a verificare se vi è almeno una zona in movimento nella nostra vita, magari quella zona che vorremmo tacere, e che tutto intorno a noi invita a far tacere.

La poesia di Dante esplode come un fiore proprio lì, nel magma dell’esperienza.

La mette in questione come un canto mette in questione il silenzio.

Perciò è un’opera che mette sommamente in questione la letteratura.

Infatti, mette in questione la letteratura intesa come sistema. Com’è noto, infatti, non abbiamo l’originale della Commedia, nulla di scritto di pugno da Dante, eppure siamo sicuri della origine esistenziale e storica di quest’opera. I filologi nella commedia si perdono, si ritrovano e si perdono nuovamente, anch’essi costretti a un movimento infinito. Non arrivano mai al documento primario, mai ai suoi motivi misteriosi e inafferrabili.

Nel suo film, tagliato così frequentemente da bui improvvisi, cadute di luce, o vaste aperture, tutto è esatto. L’esattezza vivente dell’alveare, del diamante, ha detto Mandel’stam. Ma è l’esattezza di un movimento. La stessa soverchiante esattezza che hanno le grandi opere d’arte e i movimenti di natura: le nubi, il nevaio, il guizzo del pesce nell’acqua.

Ogni cantica ha la sua colonna vertebrale movimentata.

IV. L’inferno che inebria le luci

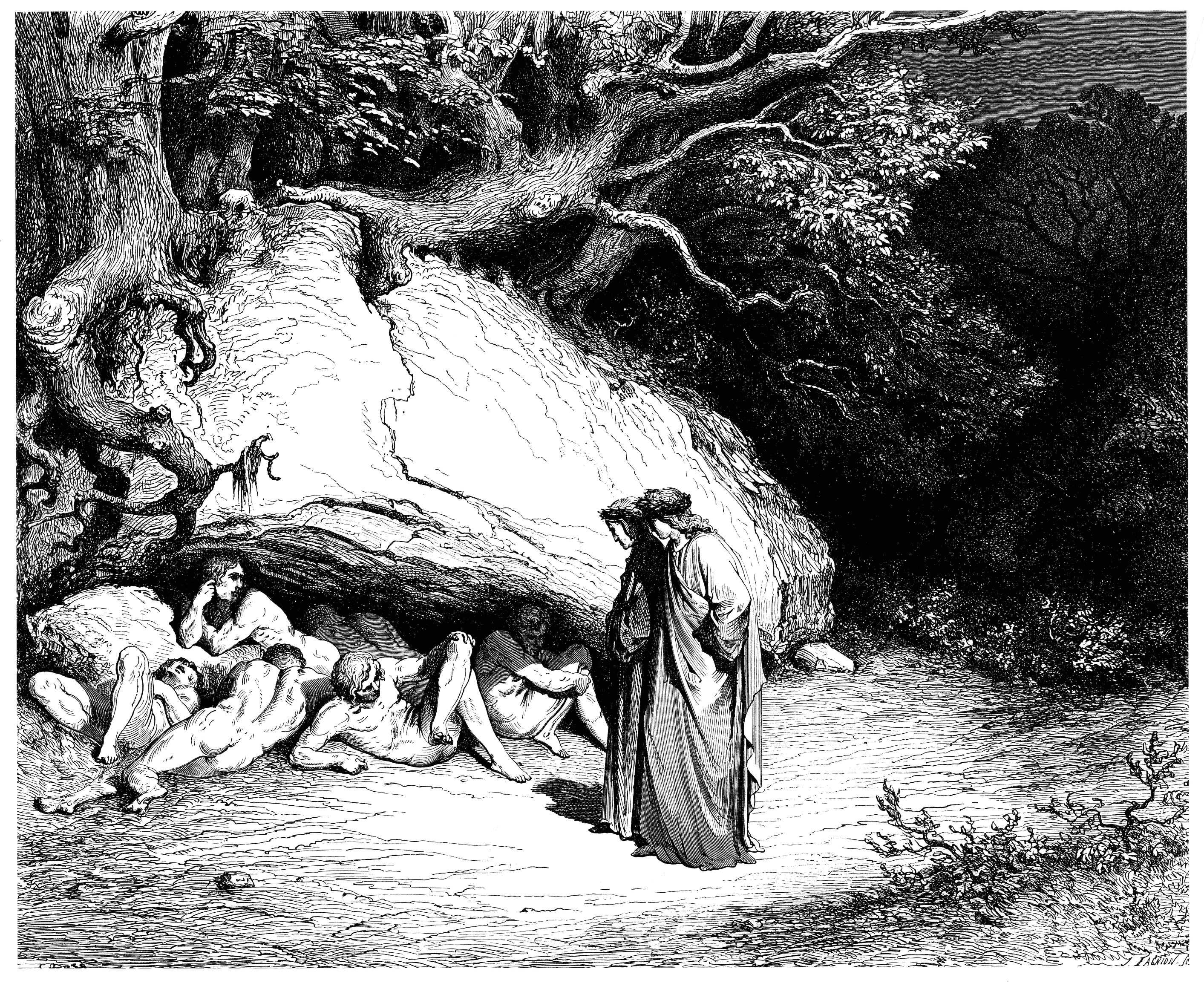

L’inferno è pieno di movimenti: dopo i primi incerti, smarriti passi che lo scampato racconta ci son corse, ruote, inseguimenti, discese in groppa a mostri, moti illusorii come quello del gigante paragonato alla torre Garisenda al passaggio delle nubi. C’è il movimento culminante nella doppia metamorfosi nel XXV canto dell’Inferno.

Quella scena è come un rapinoso a solo di chitarrista rock. Culmine di virtù plastica della poesia di Dante e di ira contro la città che lo ha esiliato, vero e proprio turbinio. Con quel pezzo di grande bravura Dante regola molti conti: con la poesia e la cultura classica e con la decadenza della civiltà contemporanea. È una rabbiosa e lacrimante prova di potenza.

C’è il movimento vano di Ulisse (quel “folle volo”) che, come ha evidenziato Raimondi, è reso grazie anche a una ripresa e rimessa in moto di un topos virgiliano (i remi come ali), attraverso la risemantizzazione di una metafora (qui i rami divengono ali non per mera similitudine, ma per l’azione di Ulisse e compagni: de’ remi facemmo ali al folle volo).

L’accusa ad Ulisse è sul tipo di movimento che egli intraprende, non per le motivazioni che lo spingono. Quelle motivazioni Dante le sente urgere anche in sé. Ma il suo volo non sarà folle perché invece di fare ali di remi metterà un passo dietro un altro passo e verrà raggiunto da donne pietose.

C’è il movimento impossibile del Conte Ugolino tra le “ombre dolenti nella ghiaccia” – impossibile nella figura di dannazione e anche nell’evento narrato, la chiusura nella torre –. La sua feroce e, come scopriremo, addoloratissima masticazione prelude, nell’ombra della allusione terribile, a quella, eterna, di Lucifero.

Il motivo dello strazio che provoca come pochi altri punti dell’Inferno il canto di Ugolino è certamente nella particolare pietà che suscita.

Ma credo che ci sia anche un motivo per così dire dinamico. Intendo dire che a questo punto della Cantica, il lettore è così stato colpito e lavorato da Dante attraverso una serie incredibili di movimenti, di discese, ascensioni, accelerazioni e fughe, che questa straziata immobilità del Conte e della sua paternità costretta a divorare i propri figli è una riva su cui tutte le nostre emozioni precedenti arrivano come un’onda e ci rifluiscono dentro, in un colmo di dolore.

E, infine, c’è un diavolo-proiettile, immobile perché, dirà più avanti, “da tutti i pesi del mondo costretto” (Par. XXIX, 57).

Poi il movimento assurdo dell’uscita.

Nell’Inferno c’è già tutta la combustione del carburante che Dante esprime.

Già nella lettura dell’Inferno noi facciamo tutta intera l’esperienza di quella “nostalgia stupita” rispetto al movimento dantesco.

Come è noto, all’Inferno c’è un caos sonoro, di rime e di grida; c’è, all’inizio, l’entrare in qualcosa a cui la vista fa fatica ad abituarsi mentre tutti gli altri sensi sono subito eccitati. Dante, grande estimatore della poesia dei salmi di re Davide, sa che la poesia del vedere è propria della sua civiltà occidentale, ma sa anche che la grande poesia ebraica mostra una poesia viva di odori, di esperienze tattili, di similitudine sulla linea di sensi che non siano la vista, o che legano inaspettatamente le scoperte del vedere a quelle del gustare o dell’annusare.

C’è, insomma, l’entrare in un viaggio ma a tentoni. Noi, come il Dante viator, abbiamo fatto l’esperienza di essere introdotti in un moto senza vedere bene, con un po’ di delirio.

Chi dice che l’Inferno è la Cantica più coinvolgente lo fa per ebrietudine: voglio dire che noi lettori moderni e non più moderni siamo già ubriachi dopo la prima Cantica. Perciò ci verrebbe da dire che essa basta. Non è per una difficoltà teologica, innanzitutto. Sì, avvertiamo il Purgatorio e il Paradiso così “lontani” per tutti i motivi connessi alla secolarizzazione e avvertiamo l’Inferno così vicino per tanti motivi storici e culturali. Nessun poeta moderno ha scritto “una stagione in Purgatorio”. Ma poiché ogni figura e ogni moto nell’Inferno sono in relazione da un lato con la storia e l’aldiquà e, dall’altro, con la struttura tripartita del poema non credo che il motivo di tale preferenza sia solo di ordine, per così dire, gnoseologico. Non è appena perché ci troviamo più rappresentati dall’Inferno: è perché tutto questo movimento (nel quale, ripeto, sono già impliciti Purgatorio e Paradiso) ci ha stordito, ubriacato e colmati di una stupita nostalgia che corrisponde a quanto il nostro cuore desidera ma che mette in questione la nostra staticità.

Per questo siamo tentati di dire: ci basta l’Inferno.

Del resto è Dante stesso, all’inizio del XXIX canto a confidare che la vista di tutto quel movimento doloroso gli aveva inebriate “le luci”, gli occhi.

V. Il purgatorio della poesia e dell’amore

Dall’Inferno Dante esce con una certezza. Dice alle Muse: “vostro sono”.

A diciotto anni, nel proemio della Vita Nova il poeta racconta la visione di amore, apparsogli come un signore con in braccio Beatrice che mangia il suo cuore e da cui uscivano molte parole incomprensibili. Tra quelle parole egli percepisce: “Ego dominus tuus”. A metà della vita quella visione giovanile è avverata in modo inaspettato.

La certezza di appartenere ad amore e alle Muse è identica. Il suo cuore ne è divorato.

E. Curtius ha riflettuto sul fatto che la teologia medievale era attraversata da colti dibattiti sul fatto se fosse lecito o no al poeta cristiano di ispirarsi alle muse in quanto divinità pagane. Dante invece lo fa, ripetutamente. Perché per lui non c’era distinzione tra amore – che è il nome di Dio – e le muse.

Per lui non c’è dubbio: l’esperienza della poesia è l’esperienza dell’appartenenza alla signoria amorosa di Dio.

Il Purgatorio è, in questo senso, la cantica della messa a fuoco dell’amore e della poetica.

La celebre dichiarazione di poetica del XXIV canto (“Io mi son un che, quando / amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’ei ditta dentro vo significando”) è incastonata nel movimento di una poesia che chiarisce se stessa mentre chiarisce i motivi di una elezione. La natura della poesia, della esperienza della poesia, trovano un chiarimento durante il viaggio, così segnato dalla mutevole penombra del Purgatorio, insieme al chiarirsi di un destino segnato dall’amore e dalla misericordia.

Il significato della poesia e della propria vocazione si chiariscono in un cammino in penombra.

Quel che “spira” nel poeta è lo stesso vento che muove la vela della sua persona intera, carne e animo.

Non si dimentichi che Dante profetizza per se stesso una sosta in Purgatorio, nel girone degli invidiosi (XIII). Egli è dunque interamente coinvolto in ciò di cui sta parlando. Facendolo non scherza e sapeva che i suoi lettori non l’avrebbero preso come una trovata.

È una cantica la cui aria di sospensione non è dovuta solo alla condizione della anime, sospese al loro disìo di veder la beatitudine. C’è anche la sospensione di un uomo che sta vedendo chiarirsi il proprio destino.

“L’animo, ch’è creato ad amar presto

ad ogni cosa è mobile che piace,

tosto che dal piacere in atto è desto.” (XVIII).

Dante sa di essere un uomo così, che è “presto”, è “mobile” ad amar ciò in cui è in atto un’attrattiva. E sa che l’amore naturale “è sempre sanza errore” mentre quello che l’uomo presume di gestire nel proprio animo “puote errar per malo obietto / o per troppo o per poco di vigore” (XVII).

Il destino riguarda la destinazione del proprio amore. Qui è tutto il fuoco, tutto il dramma, tutta la potenza di movimento che viene espressa nella Commedia e nel viaggio personale di Dante. Ed è il motivo che ci rende stupiti e colmi di nostalgia. Chi non desidera, infatti, che la partita con il proprio destino riguardi il proprio amore invece che la propria casualità o la propria virtù?

Tutti i personaggi del purgatorio, da Bonconte a Manfredi, da Oderisi a Guinizelli, fino a Re Davide che torna ripetutamente lungo tutta la Commedia, ombra di Dante, altro Virgilio, sono la cera in cui si vede l’impronta di questo dramma della proporzione tra disìo e destino.

C’è un’asprezza dell’espiazione – ad esempio quel gridarsi dei lussuriosi l’un con l’altro esempi di castità – che rinfocola il dramma di quel che sta loro avvenendo. La punizione non è uno scotto, un pedaggio, ma una continua messa in questione di se stessi. Non è una punizione, infatti, ma un perfezionamento.

Ciò che domina il Purgatorio è però un movimento che non è più solo quello delle anime. Dalle contorsioni dell’Inferno si è passati al cammino del Purgatorio: ma ciò che determina questo passaggio è che qui si registra l’esistenza di un altro movimento. Dante lo registra, per così dire, all’interno di sé come uomo e come poeta e le anime lo presentono. È il movimento della misericordia di Dio:

“vegna vèr noi la pace del tuo regno,

ché noi ad essa non potem da noi,

s’ella non vien, con tutto nostro ingegno.” (XI)

cantano le anime “disparmente angosciate tutte a tondo”.

Il movimento ascendente del Purgatorio si compie in realtà in quel carnevale sacro che è l’arrivo di Beatrice e del carro. Sul significato di quell’arrivo ha scritto pagine memorabili Charles Singleton, mostrando lo svelamento della natura tutta centrata sull’incarnazione del poema dantesco. Ma non vorremmo fermarci ora sui significati allegorici.

Il doppio movimento del cammino verso e dell’esser raggiunti che richiama un famoso passo di san Paolo (“mi protendo nella corsa per afferrarlo, io che sono già stato afferrato da Gesù”) investe tutta questa Cantica e così come rende possibile, narrativamente, l’approdo al Paradiso di Dante e delle anime purgatoriali, rende possibile fin dai primi versi il fatto che “la morta poesi’ resurga”.

La morta poesia è, certo, la poesia che ha descritto il regno della morte, l’inferno, ma è anche la poesia che non segue ciò che “spira”. La analogia con la sfida mitologica che le figlie di Tessaro lanciarono alle Muse chiarisce che la poesia partecipa dello stesso movimento: coloro che vollero essere poeti, che dunque ritennero di gestire la forza della poesia, sentirono e patirono “il colpo” di essere immensamente distanti dalla poesia donata dalle Muse divine.

Nella esperienza della poesia, dunque, avviene – analogicamente a quanto avviene nell’esperienza della fede – questo doppio movimento di tensione e di elezione, dell’esser raggiunti, scelti.

Non a caso la differenza che Dante riconosce tra sé e i suoi predecessori è una differenza di obbedienza, non di capacità. È il fatto che le “penne” di Dante “diretro al dittator sen vanno strette” ciò che lascia Jacopo da Lentini, Guittone d’Arezzo e altri al di qua della novità intrapresa da Dante e dai suoi amici, Guinizelli e Cavalcanti. I quali, è bene notarlo, da quel che ci dice (o non ci dice) di loro nella Commedia non erano considerati da Dante, al pari di se stesso, degli stinchi di santo né degli impeccabili ortodossi.

Il che significa che seguire una poetica adeguata, obbediente allo spirare di amore divino non coincide con una irreprensibilità morale. Ancora una volta c’è lo spazio del dramma, nulla è automatico.

L’obbedienza e la disponibilità al movimento di un Altro, di Amore, sono ciò che designa la miglior poesia nella penombra della letteratura e la chance di salvezza delle anime nella penombra vivissima del Purgatorio. Tale obbedienza è una caratteristica ontologica prima ancora che una virtù morale.

Lo sa bene Dante, che al culmine del Purgatorio, troverà Beatrice, risentendo la potenza dell’antico amore e in una presenza che, pur facendogli duramente considerare tutta la sua debolezza morale, lo invita a non coltivare “il seme del piangere”, cioè della commiserazione (XXXI).

Significativamente Giorgio Caproni ha scelto “il seme del piangere” come titolo di una sua raccolta splendida di compianto per la situazione dell’uomo contemporaneo.

Invece Dante, al termine della grandiosa rassegna dei vizi e delle pene umane, è chiamato a non indugiare in questo compianto. Questo “strappo” ci sarebbe incomprensibile, e anche irrealistico e presuntuoso se Beatrice rappresentasse, agli occhi del poeta e nostri, una specie di incarnazione della virtù, una figura di fredda perfezione. Lei, invece, è altro, anzi è “più” addirittura delle tre virtù teologali. Infatti, all’inizio del XXXII esse “rimproverano” Dante di guardare solo lei. Che con il suo sorriso gli fa fare in anticipo esperienza del vedere e non vedere, dello sprofondamento nella conoscenza del Paradiso, della partecipazione a quel movimento in cui tutto, misteriosamente, si raduna e si squaderna.

VI. La prova dell’aver visto

Il Paradiso si apre con una invocazione dura e forte.

Ad Apollo, Dante chiede subito che spiri (secondo il verbo già usato nel XXIV del Purgatorio) così tanto da fare al poeta quanto fu fatto a Marsia, che fu sguainato “de la vagina delle membra sue”.

Il poeta per entrare nell’occhio del ciclone – il paradiso è una rosa ma è anche un ciclone – deve essere pronto a subire uno spellamento, un uscir da sé. Uno “sregolamento di tutti i sensi”, avrebbe scritto Rimbaud poiché “Io è un altro”.

Il Paradiso è sì il punto di arrivo di un cammino di conversione, ma Dante non dimentica mai di essere un poeta: occorre una continua conversione o metamorfosi anche della poesia.

Il Paradiso è la cantica della visione contemplativa ma anche della velocità. Von Balthasar ha acutamente notato che Dante era, per molti motivi, un uomo di confine, una specie di avanguardia. Ad esempio la scelta di scrivere in volgare il suo poema ha una portata enorme. Il teologo poi nota la frequenza delle immagini di viaggio marino, il ricorrere delle imagini avventurose nelle metafore dei saggi di Dante. C’è nel poeta e nell’intellettuale Alighieri una sorta di predilezione per la avventurosità, lo scatto in avanti, il rischio di un movimento ulteriore.

Leggendo Dante non ho potuto esimermi dal pensare ogni tanto: ma quest’uomo ha fretta.

Il Paradiso è un canto velocissimo. Molti passaggi sono bruciati, inghiottiti da una memoria che restituisce solo in parte, perduti in una gioia troppo profonda per essere osservata o ricordata analiticamente.

Tale velocità dei passaggi è registrabile dal poeta e da noi attraverso di lui, mediante i passaggi di luce. “Luce” è qui sempre vocabolo multiforme e polisemico: designa la “vita” delle anime, la “bellezza” di Beatrice, gli “occhi” etc.

Si potrebbe dire che il movimento della luce nel Paradiso inizia nel movimentarsi dei significati all’interno della sua parola. È l’analogo linguistico del movimento esistenziale provocato in Dante dall’incontro con Beatrice.

Sul volto di Beatrice la bellezza si “muove”, aumenta. Ma, si badi, non è una bellezza che si proietta su quel volto come un film su uno schermo. No, è la bellezza di quel volto che si muove e che aumenta. Che percezione soverchiante! Come se nella bellezza di quel volto si facesse largo, premendo come un destino, un’altra bellezza, o meglio, la sua essenzialità.

È questo, credo, il motivo per cui anche all’apparir di Cristo in Paradiso (XXIII) Beatrice richiama Dante e lo invita a non guardar solo il suo volto, ora che la bellezza si mostra a lui, in un excessus mistico, distinta dal suo segno.

Beatrice non è la “nostra” donna romantica né la donna moderna o post-moderna poiché è donna che provoca e accompagna in un movimento. È la speranza di vederla che porta Dante a superare la barriera di fiamme, “incendio sanza metro” in cui si purifica nel XXVII canto del Purgatorio la passione disordinata. Beatrice non provoca una enfasi del sentimento o un allargamento della sensibilità. O non solo questo. Principalmente provoca un moto, un passo, letteralmente una visione, poiché si tratta di un movimento verso qualcosa che, per quanto indefinito o sconosciuto, si è reso visibile e ha acceso un nuovo orizzonte, una nuova apertura nella vita.

La fede di Dante non “s’inforsa” poiché nella sua vita è certamente accaduto questo incontro che muove. La Divina Commedia è un viaggio nell’incontro con Beatrice e perciò è un viaggio in tutto il reale.

E se ogni comprensione dell’altro da sé è, secondo la splendida espressione del IX canto, un “intuarsi” e un “immiarsi” dell’altro, allora la conoscenza del destino e del mistero dell’esistenza sarà secondo lo stesso metodo, un mettersi in esso, un movimento di immedesimazione. Un “naufragar” avrebbe detto, con un accento di più disperato abbandono, Leopardi.

Nel Paradiso c’è subito uno straordinario dispiegarsi di movimenti: innanzitutto quello della memoria che è curiosamente detta “ombra” del beato regno così tutto luminoso.

Ad essa il poeta dice che non può “ire” dietro. Si crea una situazione di grande tensione: il poeta dovrà far ricorso al “tesoro” della memoria ma sa già che essa non è sufficiente. Occorre, dunque, che Apollo spirando lo sguaini, lo faccia uscire da sé.

La poesia è una specie di strano “potenziamento” della memoria. Lo diceva Piero Bigongiari citando Campana: la poesia come ricordo che non ricorda.

Ancora Bigongiari ricordava che nella poesia “nomina sunt evidentia rerum”, significando che nel farsi della poesia la realtà è messa in grado di esprimere l’evidenza del proprio esserci e del proprio enigma.

Ricordo che Bigongiari insisteva molto, a voce e per iscritto, sulla centralità della poesia di Dante nella sua esperienza, e parlava non solo del Dante di Contini. “A me pare, diceva il filologo, che il nostro Dante non possa che essere che il Dante della realtà e della sperimentazione continua, se non strettamente un Dante naturalistico.”

Anche quello di Bigongiari, di Betocchi, di Luzi e di Loi è il Dante della realtà, ma non della sua riduzione a “naturalismo”, bensì della sua evidenza di mistero.

La poesia del Paradiso letteralmente stordisce chi abbia occhi e cuore per leggerla. In Particolare Dante è qui maestro nei cambi di ritmo e di intensità visionaria. Si pensi, per fare solo un esempio, all’avvio del canto XXIII, quando, dopo la visione grandiosa che chiude il canto precedente con la veduta dall’alto della terra, troviamo:

“Come l’augello, intra l’amate fronde,

posato al nido de’ suoi dolci nati

la notte che le cose ci nasconde,

che, per veder li aspetti disiati

e per trovar lo cibo onde li pasca,

in che gravi labor li sono aggrati

previene il tempo in su aperta frasca,

e con ardente affetto il sole aspetta,

fiso guardando pur che l’alba nasca;

così la donna mia stava eretta

e attenta…”

Per Dante, occupato e forse invaso dal suo poema, trovare versi come questi, di questa naturale delicatezza dev’esser stato un riposo vivissimo e un conforto.

E come doveva essere per lui ilare e rappacificante immaginare l’incontro tra i due Apostoli, Pietro e Giacomo, come due colombi che si trovano, si girano intorno festeggiandosi.

Il movimento del Paradiso è costellato di incontri che sembrano rinnovare lo spazio.

Voglio dire che sono incontri in cui, a differenza di quanto avviene nelle due cantiche precedenti, sembra che lo spazio, poiché non si oppone, sia come ricreato dal venir come turbo di san Benedetto, dal muoversi come ragazze dell’anima di Piccarda, dal moto dell’anima di Cacciaguida come “foco dietro ad alabastro”.

Non è un caso che in questa cantica e non nelle altre Dante dica, nel XXIV, che gli occorrerebbe un’arte delle sfumature più simile a quella di un pittore che a quella dell’arte della parola. E lo dice, si badi, per la descrizione di un canto, creando uno splendido circuito dell’ineffabilità tra le arti.

Se nel XVIII si dice chiaramente che la mente umana non riesce a tornare da sola su di sé, ovvero a comprendersi, si capisce allora cosa significa che “ciascuna cosa qual ell’è diventa”, ogni cosa diviene se stessa e prende adeguata autocoscienza, grazie al “disìo” “de l’eterno piacere”. L’uomo è nesso di desiderio con l’infinito: fuori da questa scoperta esistenziale non c’è nessuna verità né teorica, né poetica, né ideologica.

Tutte le anime dei santi ripetono incessantemente questa verità sulla persona.

Nota giustamente Guardini che la domanda ultima di Dante non riguarda Dio, ma il fatto di come sia possibile che Dio “possa essere tutto in tutto e il mondo rimanere mondo”. In altre parole, la domanda di Dante che trova compimento e silenzio nella visione del volto umano dentro ai tre cerchi della divinità (l’Incarnazione) riguarda la possibilità che esista una dignità, il senso del destino individuale e storico e fisico dinanzi alla onniessenza di Dio. La domanda trova una risposta, dice Guardini, che “non può essere formulata. Essa però è donata, e donata come un sacro, infinito sì.”

Al termine del viaggio in Paradiso (XXXIII, vv.84-93) Dante riconoscerà che una è la prova principale del fatto che egli abbia davvero visto “la forma universal”, ovvero la totalità di “sustanze e accidenti e lor costume”, e “legato con amore in un volume, / “ciò che per l’universo si squaderna”. Tale prova è nel fatto che parlando ora in poesia di queste cose (“dicendo questo”) gli succede di goderne ancora e maggiormente.

“La forma universal di questo nodo

credo ch’i’ vidi, perché più di largo,

dicendo questo, mi sento ch’i’godo.”.

Un godimento presente e maggiore della esperienza in cui la memoria sprofonda: Dante individua la speciale forza della poesia.

E infatti, ai suoi gradi più intensi e nelle sue voci più autentiche, la poesia anche di oggi ci fa fare esperienza di qualcosa di noi che sta nel profondo di quel che ci capita e che ci pareva dimenticato. Non è vero che possiamo solo dire quel che “non siamo” come scriveva Montale, a meno che, come lui non ci teniamo al riparo da Dante e da Leopardi.

È vero, invece, che la poesia ci invita a fare memoria di qualcosa che siamo, e, come nel vedere dantesco, ci mostra il grande ed eterno moto per cui siamo fatti.