Un Petrarca devastato. O un barocco riscoperto in nuovi scenari e temperature. O cosa è l’essere di Testori altro da ogni sua coeva possibilità di poesia? E poi, è davvero altro?

Certo lo è, se si guarda alla cospicua tradizione che va da Montale a Sereni e ai seguenti, lombardi o no che siano. E lo è rispetto al magistero inquieto della pensosità di Luzi o del francescanesimo di Betocchi. Di Ungaretti condivise solo la dura figliolanza da Jacopone. Ma non quella da Petrarca (ripeto, fu da lui devastato – nel midollo del canzoniere amoroso e nei suoi Trionfi) tantomeno da Leopardi. Altro fu Testori pure dalla geniale e torbida lucente eredità di Pasolini. Distante anni luce dallo sperimentalismo sociologico-letterario delle neoavanguardie, libero da troppi discorsi sterili.

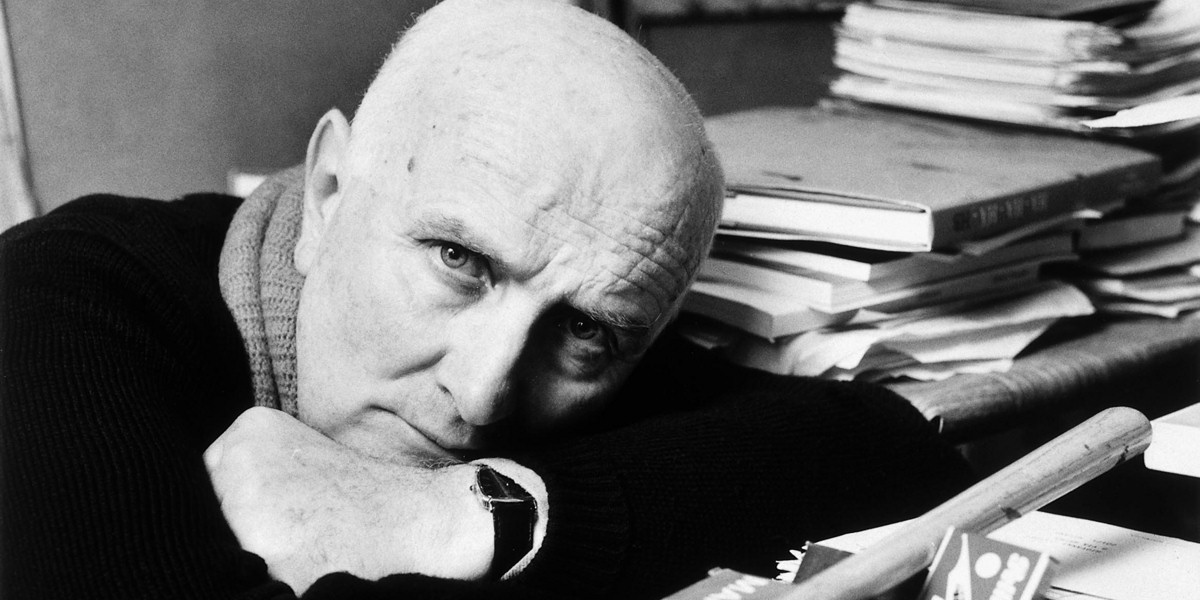

Ha sfondato, lacerato, o compresso fino a espanderli in altre direzioni molti dei nuclei e degli elementi presenti nella poesia intorno a lui. Ha guardato a Caproni, lo dice ripetutamente. Lo diceva a me ventenne che lo andavo a trovare in via Brera inquietando definitivamente quel che in me era già inquieto rispetto ai maestri che vedevo. Sentiva che il poeta de “Il franco cacciatore” stava camminando su bordi simili, votato a uguali precipizi. In quel sodalizio a distanza si gioca (lo vide Raboni) una possibilità di altra direzione della poesia del secondo Novecento italiano. E guardò a Rebora, non potendo però nemmeno stare nella sua pietra, nella cava bianca di travertino e aria in cui il grande dei Frammenti e poi del silenzio compose e ricompose. Aveva intuito però, che le poesie rinate dal silenzio, fino a quelle più umili, occasionali, quasi minutaglia di voce e aria, ecco, erano le poesie che lui avrebbe voluto scrivere.

Si mosse con libertà, con “protervia” secondo alcuni critici che diventavano matti dietro alla sua struggente non-metrica (come Aldo Rossi in un intervento su l’Approdo), mentre per altri fu la possibilità di risentire la voce poesia (Frasnedi). Agglomerò nei suoi testi le parole antiche che venivano dal sacro Monte di Varallo (quel “strangosciàs” della Mater) e accenti postfuturisti (legni esterrefatti / stazione missilistica sventrata / leucociti…).

Fu uno che – come di sé diceva l’amato Cezanne a cui Testori dedicò uno dei suoi più intensi scritti – sentiva sanguinare gli occhi nel fissare le cose, il reale… Quello sguardo intenso e capace di realismo non naturalista che Testori lesse come un evangelico bussare perché sia aperto…

Nel panorama della poesia – lo sentirono i suoi più acuti lettori, da Bo a Vigorelli – Testori fece qualcosa che obbligava chi non lo escludesse a priori a considerare un’altra strada rispetto alle conosciute, che poi strada non era, ma suo precipizio o gorgo. Un autore finale, si direbbe, eppure capace come pochi altri di ridare avvio. Di mettere in movimento.

Ma è davvero altro ? mi chiedo.

Il lettore, è stato scritto, con Testori è costretto a stare sempre “allerta”.

E allora al di là della prima inevitabile costatazione di alterità, non è forse il caso di guardare ancora, di guadare bene dentro? Perché se qui c’è Petrarca, e prima l’ombra di Jacopone, se qui c’è Rimbaud, se qui c’è la simpatia per Rebora e Caproni, forse ci troviamo non di fronte a una sdegnosa riluttanza, a una devianza della tradizione maggiore della nostra poesia; non siamo di fronte a una via solitaria, eroica e come ogni solitudine sempre un po’ patetica. Piuttosto siamo in una gloria in fiamma di esaurimento, siamo nella conclusione tutta affranta e quasi poltiglia di una materia letteraria che in tutti gli altri grandi già bruciava, disseminando una epoca di poesia libera e alta, come fu il secondo Novecento italiano. Siamo davanti a una fornace. Ci capita quel che dovette significare per molti trovarsi davanti a D’Annunzio. So che può esser considerato blasfemo quasi l’accostamento tra il tutto sanguinoso e sacro Testori e il tragico appariscente Gabriel – ma già Pampaloni vide l’accostamento a proposito di “Ossa mea”. E il mio paragone indica piuttosto la quantità di materia che qui – come nel poeta dell’Alcyone – trova combustione e incenerimento, e forse, ma a che prezzo per chi si trova o accetta di passare questo fuoco, possibilità di nuovo impiego. Una simile intensità, una simile violenza.

Come accade ad alcuni classici, Testori si trova e accetta di stare alla fine di una tradizione. Al suo compimento. La vogliamo chiamare tradizione fino al Novecento? Quella faccenda che comportava statuti, autocoscienza, pratiche, riferimenti obbligati, tipologia di dibattiti, amori vincolanti e che chiamiamo o chiamavamo letteratura, era arrivata a un capolinea. In molti lo presentivano. E in molti hanno provato a dare voce e forma a questa crisi. Chi interpretandola politicamente, chi stilisticamente, chi culturalmente. Ma pochi in Italia – e Testori, come pochi altri, Pasolini e Pavese forse – hanno interpretato quella crisi nell’unico modo adeguato: personalmente. Perché non poteva che essere così. E si tratta in tutti e tre i casi di tre uomini-libro, uomini per i quali la scrittura, il respiro, il giorno, la notte, l’amore, la carne, l’angoscia, il cielo erano una unica azione e un unico fiato. E forse non è un caso che nel ’79 usciva sullo Almanacco dello Specchio Mondadori con alcune poesie nuove accanto a Anne Sexton o che si possa vedere ancora su You Tube un video in cui Leo Ferrè canta una poesia d’amore di Testori (che lì presente si commuove), Ferrè che poi si scaglia contro i poeti che “prendono le parole con le pinzette”. C’è una violenza, abbiamo già detto, in Testori. E si tratta di una violenza – come suggerisce un suo recente lettore, Andrea Di Consoli – che non ha pari in altra poesia contemporanea. Una violenza che annida le radici dei suoi impeti certo in una difficoltà di accettazione di se stesso, in una crocifissione dell’io. E una forza di rottura, rivolta innanzitutto contro le proprie possibili maschere, contro ogni riparo. E poi contro ogni cancrena di stile o istituzione di ogni presunto stato dell’arte o della letteratura.

Nell’esserne crisi irrimediabile, contestazione anche diretta, e insomma, nell’essere così sfasciante per un motivo assolutamente personale, mai di natura dialettica e stilistica, di tutte le altre possibilità, non finisce dunque proprio lui, Testori, per ridarci una possibilità di vedere quei fasci quei corpi di poesia novecentesca o più esattamente quelle energie e di risentirne la vera primaria forza ? Non è che dopo Testori rileggere Montale (sì proprio quel “moscone” che –riporta Panzeri una convinzione del Novatese- impedì la recensione dei Trionfi sul Corriere della Sera) diventa un’altra cosa, investita di una nuova necessità, di una impoverita e forse più essenziale importanza?

Un grande autore non agisce nella propria tradizione solo nelle mosse successive, ma la sua grandezza si misura anche nel riflesso sulla nostra percezione del passato e del presente. Già Vigorelli vedeva in Testori la possibilità di correggere la “ruota sgraziata” di una tradizione che secondo lo studioso di Manzoni lavorava spesso sulla lingua per “civetteria plurilinguista” (e si riferiva a Gadda) invece che per “retrocessione a uno stato naturale di coscienza”.

Io non so che genere di retrocessione linguistica sia questa di Testori, e non so se piuttosto si tratti di una fuga o pulsione in avanti, in un biascichio o rantolo o forse bulbo dove troppe lingue si incrociano, come in queste nostre contrade e aeroporti si stanno incrociando, privando ciascuna di autorità e lasciando brillare talune lucentezze antiche nel disfarsi di tutto il loro materiale presente. Insomma, credo che la retrocessione di Testori sia anche in qualche misura profetica di uno stato della lingua futura, che già si antivede. In un certo senso lingua barbara, e come ogni gesto barbaro splendido di bellezze passate (come la croce di Re desiderio, incastonata di pietre, conservata in Brescia). Ci si sorprende quando nelle attuali messeinscena del Testori anche più crudo e sfatto, si vede quanto la sua lingua sia eloquente, attiva, accolta anche da chi è futuro rispetto alla temperatura stilistica del suo lavoro. Accade così solo ai novatori, non ai retrocedenti.

Isolare Testori nell’appartarsi che lui tenne pronto sempre a rovesciarsi in scandalosa esposizone – e per lui non poteva che essere così – far coincidere quell’isolamento impudico con un isolamento culturale, sarebbe non comprendere fino in fondo Testori, fissarlo in un calcare che non gli è adatto. Codificare come culturalmente inevitabile l’isolamento in cui fu tenuto da chi ne ebbe timore, e timore per lo sfascio che sembrava investire l’intero impianto di una canone, appunto, sarebbe privarci di un fattore oggi rilevante della sua presenza. Un fattore di destabilizzazione continua che però può essere anche continua ricostruzione. Una presenza barbara può generare anche una nuova civiltà. E infatti la sua barbarie rintracciando la croce come perno, come braccia di ogni movimento oppositivo, di ogni contraddizione, ridivenne costruttiva: di scena, di poesia, e di più, di popolo. La croce era da tempo diventato un segno “barbaro”. Tornato ad esserlo, e proprio perché tornato ancora più avvertito come tale, quasi doppiamente e Del resto, per sua stessa ammissione, oltre che per lampante verità nei testi, la sua vicenda fu di distruzione e di nuova tremante possibilità. In due si è divisa la sua esistenza, e lui lo racconta più volte.

Fare di Testori un isolato è il modo migliore per non accettarne fino in fondo la sfida. Che è quella della vita, niente di meno, e dunque ma solo di riflesso, sfida sulla natura attuale della poesia. Sfida, sia detto per paragone, che ha pari in voci come quella di Celan, o di d’Annunzio e Rebora. Non a caso, la ripetuta attenzione a Rimbaud viene dalla necessità di scrivere un “turpe diario di un dannato” che riprenda la possibilità, tornando a prima dello scacco mallermeano, di mettersi in quel limite dove si annulla la differenza tra ammutolire e verso, il parapetto tra dire e silenzio, tra viaggio maledetto, cioè assoluto come scrisse Verlaine, e disastro. Di mettersi, dunque, nell’unico luogo che avvera la poesia: il suo rischio, la forma che nega ogni formalismo, il grido che rompe ogni discorso, il magone in cui si disfa e poi indurisce il niente supremo, lo sprofondato dire che sono le parole poetiche, e ogni emozione, ogni movimento della persona.

Nell’essere altro da una tradizione che vige con alcuni valori comuni anche nelle diversità interne (in un arco che va da Luzi a Sereni fino alle ricerche di Pasolini o Zanzotto) non può essere che proprio Testori possa più di altri essere un punto da cui ricapitolare, insomma, rivedere quel panorama? Attraversando Testori forse si affina lo sguardo. E si vede che Rebora sta dove pensavamo fosse Montale. E Caproni dove forse credevamo Sereni. Un terremoto delle eredità, non solo uno shock della lettura. Uno spostamento. E non per fare o disfare le inutili graduatorie della letteratura – che per Testori erano meno di fango – ma per recuperare, in uno dei possibili rivolgimenti, la fatale presenza di lei, della poesia come dizione dell’umano, vile e pur abitato dalla grazia.

È un poeta fastoso e delicato. Leggere gli ossimori in Testori è facile. Fissarlo nelle sue “oscillazioni stilistiche” come fecero in tanti antologisti riluttanti – come Krumm – significa non vederlo. O meglio non vedere dove sta il baricentro, se così si può dire, di queste oscillazioni. Dove il perno di quelle larghe braccia di poesia che tenevano i versi scritti quasi ilarmente e dolcemente per i familiari in vacanza, o l’affranto canzoniere d’amore, e le svenate turpi e mistiche poesie estreme. Lo si trova sempre animato da una propensione a intrugliarsi nel fisico e basso (e nel fisiologico) e a toccare le propaggini ultime della tenerezza e dell’incanto. L’insostenibile nei suoi due opposti, e non solo disposto in opere diverse, ma nella stessa mescolati, e nutrienti l’uno dell’altro estremo. I Trionfi, gli incompresi Trionfi alla loro uscita, erano nati e segnati e sontuosamente ricchi di questa personale scoperta. Come se porre mano alla scrittura, in quelle pagine vergate sghembe, frante, tutte scancellate e sgorbie, fosse il gesto di un uomo che prima di tutto deve fare i conti di continuo con una eredità insostenibile. Uno scrittore con addosso il destino d’essere in una croce di cui non conosce che il legno e il tendersi straziante delle braccia di quel legno, ma non il corpo – se non il proprio – che vi è steso sopra.

Se Baudelaire poteva scrivere “i Fiori del Male” a Testori e a noi (come già a Rimbaud) tocca essere scrivendo i fiori del male. Quella croce che gli si presentava in ogni amore, in ogni sentimento di sé e del mondo. Una croce oscura, dominatrice della storia, e divoratrice della vita. Una croce interiore all’umano destino. E rivelata, ricapitolata in quella di Cristo. Il suo stile è una condiscendenza spesso senza pudore a tale situazione, non una costruzione a tavolino. Non si capisce Testori e i suoi bilanciamenti o esposizioni, o le sue oscillazioni se non lo si legge in croce. Come non si legge l’uomo della nostra epoca e delle epoche passate se non si vede il suo corpo e il suo destino schiantati su una croce che domina e ne mostra il volto più vero. Croce dell’esser nati e del morire, dell’esser carne e cuore, del desiderio puro e del desiderio cane. Testori parla di questa croce perché è steso su di essa. Non “decide” di avere uno stile oscillante. Sono i bracci della croce (o pallido arboscello, quello che compare alla fine della Saison) che fanno oscillante tutto, minano ogni “univocità”. Per questo la raccolta “Nel Tuo sangue” appare, in mezzo alla lunga dolce e demente trafila di scritti in versi, quella più incisiva, indifesa e duratura. Anche se – ed è uno, forse l’unico pregio di questa antologia che assemblo con fatica ed esaltazione e smarrimento – arrivare a leggere “Nel tuo sangue” dopo i “Trionfi”, e dopo “L’amore” e “Per sempre” può dare meglio la misura di quale sia la materia che costituisce quella bellezza folgorante e inquieta.

Il medesimo continuo tornare di Testori su capolavori del passato per riscriverne gli abissi, per ricavarne altri estremi succhi e echi, è il segno di una eredità accolta con febbrile entusiasmo: ovunque sia passata l’ala della grandezza (Shakespeare, Alfieri, Manzoni, Rimbaud…) c’è materia per leggervi il nostro presente sfascio e la nostra possibile gloria, per vedere e toccare la croce della nostra umana esistenza. Croce reale, se pur cercata nelle parole dei capolavori della letteratura, che non a caso Testori provvede a tirar giù da ogni impalcatura o palco, fino a trascinarli nella terra (e nella geografia) del vivente e dell’attuale, fino ai margini e nelle cloache della cronaca. Sulla sua stessa croce. Per questo attaccamento alla croce, i più tranquilli intellettuali cattolici, alla Crovi, vedevano in lui una specie di ansia da “neofita”, o Barberi Squarotti non andava oltre a qualche annotazione marginale sullo stile. Altri invece, più inquieti, che sentivano il colpo di un Cristo non più “adombrato” come accusa lo stesso Testori essere d’uso in molta Chiesa, avvertono che c’è qualcosa di esplosivo, di abrasivo e inquietante in questa attrazione della croce. Ma in una epoca (e in una vita) non più cristiana – per dirla con Péguy – non è forse la croce stupire di più, a scandalizzare, insieme alla tenerezza del Dio fatto bambino? Croce e incarnazione non simboliche, ma reali.

Una poesia in assenza di simboli, dove anche nelle parti di maggiore ossessione gli elementi tornano come emblemi, come reliquie, amuleti. Mai simboli. Non essendo simbolica la morte della madre tra le sue braccia, non essendo un simbolo la croce – né l’eucaristia, come avrebbe detto pure l’altra grande scrittrice cattolica O’Connor – una poesia di puri simboli, o di “manipolazione” gli sarebbe parsa definitivamente: “merde”.

Nel libro dialogo con don Giussani su “Il senso della nascita” Testori tocca alcuni dei nodi veri del suo pensiero, e alcuni spasmi e precipizi. E fa bene Luca Doninelli a insistere in certi interventi sulla presenza di un “pensiero” di Testori, poiché nessun entusiasmo (peraltro oscillante in angoscie e vuoti) o nessuna “disperata vitalità” avrebbe potuto sostenere un arco così vasto di impegno e una tenuta di risultati così ampia. E giustamente il suo più continuo e analitico lettore, Fulvio Panzeri, mette in luce la importanza della pubblicazione coeva ai Trionfi (cioè al primo grande fiume di poesia e di nuova voce in Testori) dei Memoriali di san Carlo (1965) dove sono indicate dal poeta e scrittore d’arte alcune ragioni estetiche, quelle che fanno dire anche a Vigorelli che in quel periodo è caduta “la piccola scena neorealista ed è riemerso dalle rovine il gran teatro iperbolico secentesco”.

Insomma, il dubbio che Raboni introducendo l’opera omnia di Testori non sa come risolvere – e cioè perché dopo i successi dei primi romanzi riemerga dopo anni di silenzio solo un fluviale poeta per lungo tempo – Vigorelli e Panzeri sanno scioglierlo rilevando la coincidenza di lavoro e di confronto con le ragioni profonde di una riconosciuta nuova e antica appartenenza estetica, oltre che nelle smisurate profondità di una biografia inquieta e senza riparo.

Un pensiero che approfondisce se stesso e chiarisce nuovi approdi, dunque, però in nulla somigliante alle ideologie o ai sistemi che per lo più venivano teorizzando gli intellettuali dell’arte. Un pensiero germinativo, piuttosto. Un pensiero della croce, che trova nel barocco lombardo materia e non citazione, e che riconosce in quella messa in scena del tempo e dell’eterno – come nell’ultimo pellegrinaggio di san Carlo – la medesima natura di conflitto e di tenerezza, la uguale sconfitta sotto ogni apparenza, la gloria radiante e la provocazione del valore della vita materiale in modo consono all’epoca in corso.

Un approdo ben diverso di pensiero rispetto al realismo magico (e un poco sterile) di Calvino o allo sperimentalismo di applicazione ideologica, o anche al realismo mai risolto tra sacro e ideologia in Pasolini. L’adesione quasi demente di attaccamento alla creazione e l’avversità scagliata alla “antcreazione” come la chiamò Pampaloni. Una partecipazione creaturale e disarmata per quanto insurrezionale e segnata dall’amore per il riscatto manzoniano tra cose e vicende: fu questa posizione, ad esempio, a permettere a Testori – diversamente da altri che oggi fanno i moralisti della democrazia – di tenere in tempi ben più duri una linea di difesa della dignità umana contro ogni forma di violenza, vellicata invece quando non giustificata con cinismo grigio da attuali cantori di valori comuni democratici e non-violenti. Così mentre costoro firmavano ambigui documenti di schieramento né con le BR né con lo Stato, o fiancheggiavano derive estremiste di pensiero con articoli e manifestazioni – schierandosi così nel limbo ideologico che tutto permetteva di giustificare, chè occorreva certo più coraggio dire alle mani alzate “abbassatevi”, poiché da quelle mani si aspettavano applausi e redazionali – Testori scriveva sul Corsera alcuni degli inni più sofferti e duri sulle vittime di una stagione orrida. Fu tra i primi ad accusare senza mezzi termini “gli atti rivoluzionari trasformati in atti bancari” che avvelenano fino ai nostri giorni la cultura italiana. Si mosse controcorrente in quella stagione che l’Italia ancora si porta nel cuore, spesso rifiorente come livida primavera di morte. Le ragioni e i moti della sua poesia d’esperienza della croce diventavano senza soluzione di continuità la medesima ragione dell’elevarsi della sua voce civile.

Quegli articoli di difesa e insurrezione contro i guasti ideologici – anche di una parte del mondo culturale, compreso quello cattolico – proponevano una voce radicale e povera di argomenti che non fossero la carne, la presenza, la familiare umanità ferita. Un pensiero della croce, ancora una volta, che diventava pensiero sulla polis, adesione all’ideale del riscatto piuttosto che della rivoluzione (sulle orme di Manzoni, appunto) e difesa della materiale vita – fino al grumo primario del concepito – contro ogni riduzione e astrazione operata dei diversi poteri. Fu tale radicale e povera insurrezione a segnalarlo come una voce libera nel plumbeo panorama. E allora alcuni e poi molti giovani accorsero alla sua voce. E ne restavano scioccati e mossi. Io tra quelli, continuando poi il colloquio nel suo studio di Brera e in altri numerosi febbrili incontri. Mordendo la Saison en enfer che mi offrì e impose di tradurre. Sentendo il suo ritmo, tra altri, forgiare il mio. E poi le strade di questo paese di nascosta, urgente poesia. Fino a un estremo libro di gratitudine e di nuovo ascolto.